![]()

2025(令和7)年の5月から改正戸籍法が施行され、全国民の氏名のふりがなが戸籍に登録されることになります。そのふりがなは戸籍法13条で、

「一般に認められているものでなければならない」

と定められました。

このことから世の中では、「キラキラネームが規制される」というふうな受け取り方が広がっています。でもこれには多くの誤解があり、むしろ逆に「キラキラネームが公式に認められる」という見方もできるのです。私たちはふりがなの登録をキラキラネームと結びつけて考える必要はありません。もっと別の大きな問題があるのです。

![]()

● すでに使っている読み方はほとんど大丈夫

ふりがなの登録は、まず本籍地の役所のほうから私たちに通知が来ます。そこには、住民基本台帳にのっている私たちの氏名と、そのふりがなが書かれています。「この読み方を戸籍にのせる予定ですよ」ということです。

ほとんどの人は「ああ、これでいい」と思う

もしそれとちがう読み方を登録したいと思ったら、希望の読み方を届けることになります。

これは珍奇な読み方の名前をつけられた人には良いチャンスです。たとえば、

立樹(りっきー)をタツキ 杏子(あんこ)をキョウコ

というふうに正しい読み方で届けるなら問題ありません。

では逆に、特殊な読み方に変えたい、という場合はどうでしょうか?

その場合も、その

つまり私たちのほとんどは、手続きでとくに困るようなことはおきないものと思われます。

● あらたに生まれる子の名前については明確な基準はない

問題は、あらたに生まれた子の出生届に書くふりがなです。どういうふりがなならOKなのか、明確な基準がありませんから、不安に思う人も多いでしょう。

ただし法務省のHP、また法務省から出された指針や、「一問一答・戸籍法」という資料(非常に複雑でわかりにくく、一般のかたが読むことはおすすめしません)をみるかぎり、厳格な審査はなさそうな印象をうけます。ハッキリいけないと言っているふりがなは、つぎのものだけです。

■漢字の意味と反対の意味になる読み方(高をヒクシ)

■読み違い、書き違いかどうかわからない読み方(太郎をジロウ、サブロウ)

■関連性を認めることができない読み方(太郎をジョージ、マイケル)

■健をケンサマ、ケンイチロウ

■別人と誤解される読み方(鈴木をサトウ、佐藤をスズキ)

出生届を出す人は、審査が通るかどうかを心配するのではなく、「だれにも読めない名前をつけて本当に良い名づけになるのか」ということこそ大切であるはずです。

![]()

このように手続きそのものは簡単ですが、ではどうして誤解や混乱がおきるのか、それについては以下のような説明になります。

● ふりがなの登録とキラキラネームとの混同

まずふりがなを戸籍に登録することと、どういうふりがなが適切かということは、関係のない別の話だ、ということです。この二つのことが、新たな戸籍法の同じ13条の中に書き足されたために、関係があるかのような誤解や混乱が広がっているのです。

そもそもキラキラネームに定義などありませんし、平成の時代に流行したいわゆる珍奇名前は、永年野放しになっていて、今ごろ規制などと言っても意味はありません。今回のふりがなの登録は、キラキラネームの規制のためではなく、行政の効率化のためです。

たとえば2007(H19)年の「消えた年金問題」では、当時の社会保険庁のずさんな業務で、何千万件という年金の記録が不明になってしまいました。その要因の一つに、人の氏名の読み方が複数あるための入力ミスや、漢字で書かれたリストでは個人を検索しにくい、ということもありました。

また2020(R2)年、コロナ感染拡大にともなう10万円の給付金の支給のさい、本人確認に使われる免許証や保険証が漢字で書かれていたのに対し、預金口座の名義がカタカナなので照合しにくく、業務が大幅に遅れました。またマイナンバーカードのない人も多く、あわてて申請する人が役所に殺到して日本中の役所が大混乱しました。

それやこれやで行政の効率化は国をあげての課題になりました。公共機関、金融機関、電話会社、病院などがすばやく情報のやりとりができるようにしないと、もはや国民も行政も負担に耐えられず、国が立ち行かなくなる、ということで、氏名の読み方も一つに確定し、公証することが急務となりました。

2020(R2)年の12月、政府は「デジタル・ガバメント実行計画」を作り、戸籍における読み仮名の法制化を決めました。

2021(R3)5月には「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が作られ、「氏名のふり仮名を戸籍に記載するために、一年以内に具体的な方策について検討する」ということが盛りこまれました。

その年の末には法務省の法制審議会がスタートし、会議がかさねられて、2023(R5)年の6月に改正戸籍法が成立して公布されました。

ふりがなの戸籍への登録はこうした流れで出たものです。キラキラネームとは何の関係もなく、目的はひとえに行政のデジタル化であり、その中心に位置するのがマイナカードの普及です。マイナカードは、作っても作らなくても自由だったはずですが、すでに健康保険証も発行されなくなり、事実上「マイナカードをもち歩きなさい」という強制に近い状態になっています。

そうなると私たちにとって切実な問題は、

家に置いてあるキャッシュカードですら、他人に渡してしまう事件はあとをたちません。すでにマイナカードの偽造による被害も出ており、本当にしっかりした安全管理ができるのか、それが今後の私たちに共通する大きな課題であるわけです。

● 法律そのものが私たちとちがう感覚で作られている

さらにいろいろ話が混乱する根底に、法律の作られ方と、私たち一般市民の意識、感覚とのズレがありはしないか、ということが感じられます。

●まず第一に、今回改正された戸籍法は、「氏名の読み方は一般に認められているものでなければならない」という、意味のわからない法律がさきに公布され、あとから「どういう意味にしようか」と解釈を考えているのです。

一般に認められているとはどういう状態をいうのか、明確に説明できる人がどこにもおらず、個々の具体的な氏名について判断するための基準といえるものは作られていません。。

もちろん2段階で造られる法律というのは世の中にたくさんあります。たとえば名前に使える文字も、まず戸籍法50条で「常用平易な文字でなければならない」という原則が書かれ、施行規則60条のほうで具体的な文字の範囲を示しています。

しかし今回の「一般に認められている」という規定は、2段階目の具体的な基準がなく、しかも表現自体が日本語として何とも奇妙です。氏名というのは本人が名乗ったら、ほかの人は賛成も反対も言えるものではないのです。人の名字や名前に、認められている、いない、という区別などありません。

また漢字の読み方にはルールがあり、固有名詞(地名、名字、歴史上の人物の名など)のほかは、漢和辞典にのっている読み方が正しい、というのが私たちの常識です。辞典に書いていない読み方をしたらまちがいであり、テストで書けば×になります。

ところが法務省から示された指針では、辞典の話にはまったくふれずに、心愛(ここあ)、桜良(さら)、彩夢(ゆめ)、美空(そら)などはOKだとしています。出生届に書く名前は、このようなまちがった読み方でもよい、一般に認められている範囲だ、と言っています。つまり何を基準に考えていいのかわからないのです。

ただし出生届に特殊な読み方を書いた場合は「なぜそういう読み方なのか」という説明書を求められることもあります。そのさい資料の提出もできるとしていますが、その資料がどういうものをさすのか不明です。怪奇小説、漫画、ゲーム、パンフレット、名づけの本やサイトまで含むのであれば、もはや何でもアリで、極端な言い方をすれば、どんな名づけであろうが、何とでも説明さえすれば役所は公認します、ということになります。

●第二に、新しい法律の条文はどこに適用するのか決められていませんから、漠然と私たち全国民の氏名が対象になります。

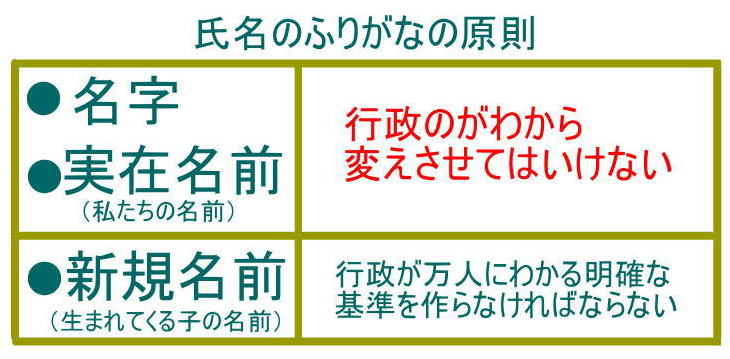

でもひとことで氏名と言っても、私たちの名字、そして私たちが社会で使っている名前(実在名前とよぶことにします)、そして今後生まれる子や、帰化する人のあらたな名前(新規名前とよぶことにします)は、区別しないといけないものです。

また私たちがすでに使っている実在名前もそうで、いきなり規定を作って審査するなどもってのほかです。それは名前に使われる漢字を考えてもわかります。

名前に使える漢字の範囲がはじめて決められたのは1947(S22)年で、その時に当用漢字1850字の範囲と決められました。もちろんその範囲外の漢字を使った名前も世の中にたくさんありましたが、でもその人たちが名前の字を変えさせられたわけではありません。

実在名前は、行政が「いけないよ」などと力づくで変えさせてはならないものです。「いけないなら、名前がつけられる前に言ってよ」ということになります。

つまりあらたな規定を作るなら、まだこの世に実在しない新規名前だけが対象であり、その規定はだれにでもわかる明確な基準でなければなりません。

このように名字、実在名前、新規名前は、考え方、あつかい方がまるでちがうものです。でも今回の法改正はこの3つが区別されないまま、意味のわからない規定が全体にかぶせられているのです。

● 名字と実在名前は規制などしてはいけない

ではなぜ名字、実在名前、新規名前の3つが区別されなかったのでしょうか?それはもしかすると、これまで氏名の読み方が戸籍に書かれていなかったので、どれもみな正式に存在しないものだ、と思われたのかもしれません。

でも私たち一般市民の常識としては、氏名の読み方はたとえ戸籍に書かれていなくても、まちがいなく社会に実在し、多くの人に使われているものです。

私たちは自分の氏名のふりがな(よび名)を耳で聞くことで、「あ、私のことだ」と反応しています。つまり私たちにとって、よび名は自分を象徴するものです。

そのよび名は、出生届に書いた時はだまって受けつけられ、本人も、周りの人もずっと使いつづけ、預金通帳、診察券、パスポートをはじめ、保険契約やいろいろな申込書など、多くのところに書かれています。また役所も住民基本台帳にのせて、いろいろな事務処理に使ってきました

そのよび名を、戸籍に登録するために届けたとたんに、役所が「一般に認められていませんからダメです」と言ったらどうなるでしょうか?

これは読み方が適切かどうかとは別の話です。あとから作った規定をふりかざして、すでに使っているよび名を変えろと言ったら、正気の沙汰ではありません。

言われた人は、免許証、証明書、カードなど、いろいろなところに書かれた読み方をすべて変えなければなりません。学校や職場、そして親戚、友人、知人すべての人によび名が変わったことを知らせたあげく、「役所によび名を変えさせられた人」という目でみられます。これは本人にとって大変な屈辱、負担になるばかりか、社会の秩序をこわし、大混乱をまねくことです。一人でもそんな人を出してはいけないことくらい、誰が考えてもあたりまえのことでしょう。

そもそも実在名前の読み方の審査というのは不可能なのです。たとえば平成の時につけられた紅玉(るびー)、夢追(ろまん)、大熊猫(ぱんだ)というような読み方をいけないと言ったなら、ではどう変えれば一般に認められている読み方になるのか、答はどこにもないのです。珍しい字の組み合わせの名前は、どんなふりがなにしようが人に読めないことは同じです。

そこで実際の手続きでは、「一般に認められていないような読み方でも、すでに使用している読み方を尊重します。届出はできます」というあつかいにはなります。ただ人の氏名を「一般に認められていない読み方だ」などと分類し、預金通帳を見せれば許してつかわすというのは、実在名前にたいする規定を使って審査をしていることに変わりはありません。

● 新規名前には明確な基準が絶体に必要

世の中には名前で苦労している人も多いのです。名づけは親が勝手に何をしてもいいものではありません。

規定を作るときは、世の中で多い意見に耳をかたむけることが大事です。今回、法律の改正案が作られる過程でも、一般からいろいろ意見がよせられました。中でも多かったのは「辞書にのっている音、訓、名乗り、熟字の範囲だけを認めよう」

じつに現実にそった明快なもので、すぐに国民が共有できる基準です。そしてこれにはつぎのような理由が述べられていました。

まさにその通りで、無視されたといえ、これが世の中に多いまともな意見なのです。

なまじ意味不明のいいかげんな規定を作りますと、役所は読み方の審査義務だけ生じて実際の審査はできません。どんなでたらめな読み方でもヘリクツでも言った者勝ちになり、「役所で通りました」というお墨付きだけを与えることになります。つまりそれはキラキラネームの防止ではなく、公認することなのです。

たとえば「海」という名は、圧倒的にカイと読む男性の名ですが、キラキラネームの話などでマリンと読ませる女性の名前もよく例にあげられます。これも漢字と読み方が無関係ではないので、いちおう説明はつくのです。

でももしマリンという読み方を公式に認めたら、シーもオーシャンもいいではないかという話になり、また英語だけを認めるのは不公平になります。

関連があればいい、リクツがたてばいい、ということになれば、もはや人の名前は名前としての役目をはたさず、遊び道具でしかなくなります。読めない名前をあふれさせて、はたして暮らしやすい世の中になるのでしょうか?

やはりどこかで歯止めが必要なのです。そして読み方の規定を作るなら、やはり漢和辞典を基準にするのが、だれもがナットクできる、わかりやすい決め方です。